Son nom ne vous dit sans doute rien, mais Anne Mousse a marqué l’Histoire de La Réunion. Première femme à y être née, elle est considérée comme « la grand-mère des réunionnais·es ». Retour sur les origines du peuplement de l’île.

Si les origines du peuplement de l’île de La Réunion soulèvent encore quelques interrogations, un nom revient dans la bouche des historiens : celui d’Anne Mousse. Née au Tour des Roche, à Saint-Paul, en avril 1668 (le 10 ou le 14 selon les sources), elle est la première petite fille à naître sur le sol réunionnais. Cela lui vaut aujourd’hui le surnom de « grand-mère des réunionnais·es ». Une première femme créole dont l’histoire, longtemps oubliée, refait peu à peu surface.

Une histoire de famille et de métissage

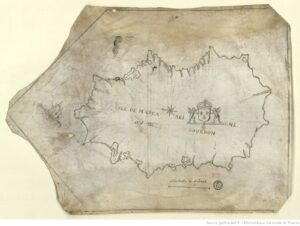

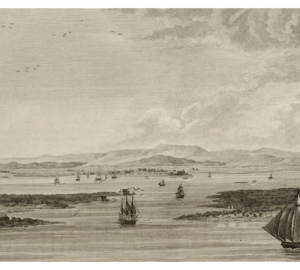

C’est à tort qu’Anne Mousse a été désignée comme l’ancêtre de tou·te·s les réunionnais·es… C’est en fait une histoire de famille qui commence à l’arrivée sur l’île Bourbon, le 14 novembre 1663, de Paul Cauzan et Louis Payen. Ces deux colons français débarquent accompagnés de dix serviteurs malgaches. Parmi eux se seraient trouvées trois jeunes sœurs : Marie, Anne et Marguerite Caze. C’est cette cargaison d’hommes et de femmes, arrivée à Saint-Paul à bord du « Saint-Charles », qui est à l’origine du peuplement de La Réunion, jusqu’alors simple terre d’exil.

La légende, rapportée notamment dans l’ouvrage de Jean-Marie Boyer « Les grands-mères réunionnaises », raconte qu’une partie des esclaves se serait évadée et réfugiée dans les Hauts. Ils sont ainsi devenus les premiers marrons* de l’île de La Réunion. Anne Caze, elle, a connu deux mariages interethniques : l’un avec Paul Cauzan, l’autre avec Gilles Launay. Marguerite a épousé un autre esclave, Etienne Lambouquiti. Marie aussi s’est mariée à un esclave, Jean Mousse. Selon l’ancien professeur d’histoire-géographie Alexis Miranville, deux autres sœurs Caze, Jeanne et Marie-Anne, seraient arrivées sur l’île vers 1663 (avec Anne). Jeanne s’est unie à un malgache, Gilles Leheretchi et Marie-Anne fut mariée à François Rivière… Il n’y a donc pas qu’à Anne Mousse aux origines du peuplement de la Réunion. On le doit aussi à sa mère, ses tantes et sa sœur Cécile. Deux générations de femmes malgaches qui sont à l’origine des premiers métissages réunionnais.

Anne Mousse, une figure de proue accomplie

Pourquoi présente-t-on Anne Mousse comme l’ancêtre de toutes les grandes familles réunionnaises d’aujourd’hui (les Vidot, Maillot, Guichard, Hoareau, Esparon, Técher, Guichard, Bègue, Aubry, Damour, Robert, Huet ou encore Royer) ? Parce qu’on en sait beaucoup plus sur elle que sur tous les autres membres de sa famille. Par exemple, on sait qu’Anne a eu une grande descendance : 8 enfants dont 6 filles, 65 petits-enfants… Les historiens supposent que les générations suivantes ont voulu garder cachée l’existence de cette aïeule malgache. Ce serait pour cela que le personnage d’Anne Mousse est resté longtemps dans l’ombre.

En 19674, l’Amiral Jacob Blanquet de la Haye interdit aux colons français d’épouser des « négresses » au motif que « cela dégouterait les noirs du service ». Mais dans les faits, il y a peu de femmes parmi les colons et les unions interethniques sont légion sur l’île. Anne Mousse se retrouve ainsi rapidement mariée au breton Noël Tessier. Elle a 19 ans, il en a 53 ans. On peut lire dans beaucoup d’articles que c’était un mariage audacieux, qu’Anne a « bravé la loi »… Rien n’indique vraiment qu’elle a eu son mot à dire dans cette union. Au vu de l’époque et de son statut, on est en droit d’en douter !

Installé à Sainte-Marie, le couple aura donc huit enfants métissés. Selon les notes d’un prêtre de l’époque, le père Bassin, seuls trois auraient survécu. La première créole, née de parents malgache esclaves, devient notable et vit aisément dans la grande propriété de son mari. Il en est de même pour sa mère Marie Caze qui, une fois veuve, se remarie au français Michel Frémont. Elle est décrite dans « Mémoire pour servir à la connaissance des habitants de l’île Bourbon » (1710) d’Antoine Boucher comme une femme libre, propriétaire de terres et d’esclaves.

La paroisse Sainte-Marie

Si l’Histoire retient d’Anne Mousse qu’elle est la « première réunionnaise », il faut également noter son rôle, important, dans la fondation de la paroisse de Sainte-Marie. Très pieuse, elle fit construire sur la commune une « Chapelle Blanche » dédiée à Sainte-Anne en 1729. C’est là que fut enterré son premier mari. Aujourd’hui il n’en reste que les fondations, sur lesquelles a été bâtie l’église de l’Immaculée Conception. Remariée au portugais Dominique Ferrère en 1722 (de vingt ans son cadet), Anne Mousse meurt le 19 mars 1733 à Saint-Denis, elle avait 65 ans.

Une famille tentaculaire, un rôle majeur dans l’Histoire de l’île de La Réunion… Anne Mousse, aux origines du peuplement de la Réunion, est une femme hors du commun qui mérite à être (re)connue

* le maronnage désigne, à l’époque coloniale en Amérique, aux Antilles ou dans les Mascareignes, la fuite d’un esclave. Les fugitifs qui se réfugient alors souvent dans les hauteurs pour échapper à la traque de leur maître ont été baptisés « les marrons ». Ce terme vient de l’espagnol « cimarrón », qui signifie « vivant sur les cimes ».

Sources : www.la-mousse.re / Les grands-mères réunionnaises par Jean-Marie Boyer / www.geneanet.org / www.temoignages.re

Un commentaire